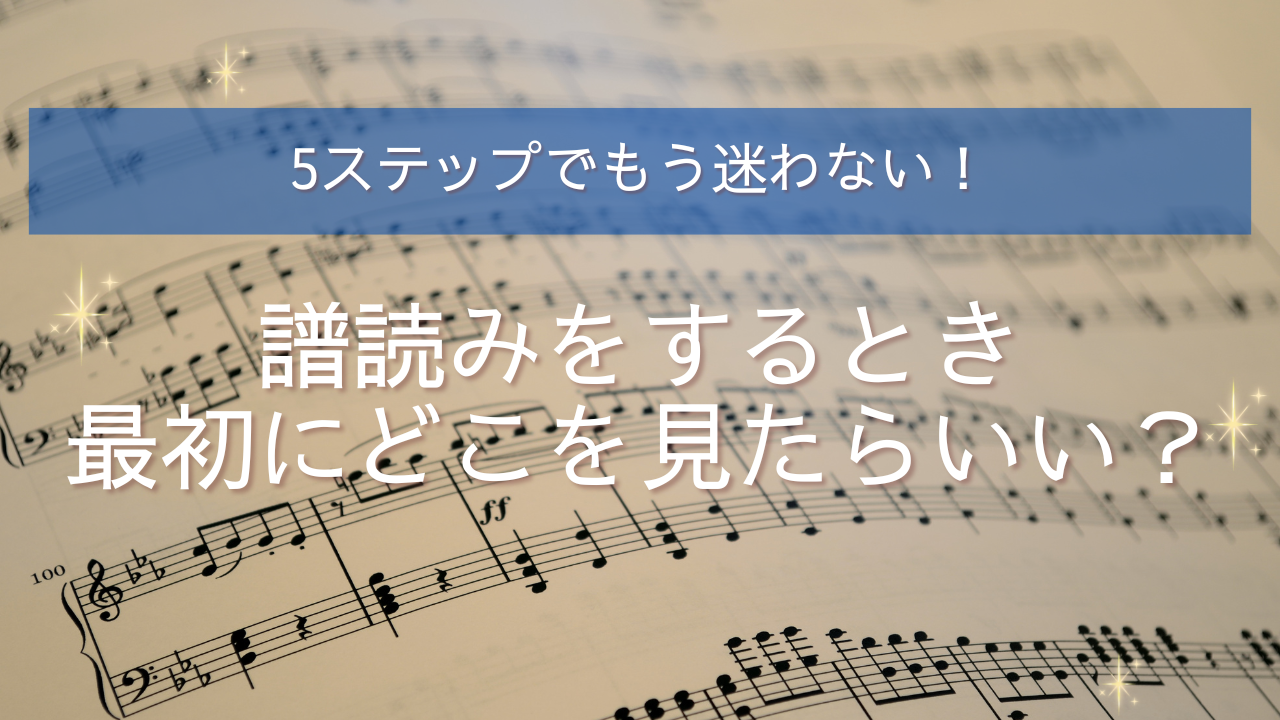

「譜読みがなかなか進まない」「最初に楽譜のどこに注目したらいいかわからない」というお悩みに、おさえるべきポイントを解説します。初心者向けの内容ですが、中上級者の方やブランクがある方もぜひお読みください。

ピアノ以外の楽器の方にも、きっとヒントになるはずです。

目次

STEP:1 まずは譜面全体を「ざっくり」見てみよう

まずは楽譜全体をざっと眺めて「全体感」をつかみましょう。

「全体で何ページくらい?」

「繰り返し記号(D.C./D.S./コーダ)はある?」

こういった構造を先に知っておくことで、後から“戻る・飛ぶ”のミスを防げます。

いきなり譜面を見て弾き始めるのは、どんな道のりか知らずに山登りをしているのと同じです!

曲全体の地図をまず把握しましょう。

STEP:2 調性・拍子・テンポをチェックしよう

次に、楽譜のはじめにある調号・拍子・テンポ指示をチェック!

・♯が3つ → イ長調?それとも嬰ヘ短調?

・3/4拍子 → 3拍子だから、ワルツのようなリズムかな?

・Andante → そこまでテンポは速くなさそうだな。

その曲がどんな雰囲気か、この3つを把握するだけでもなんとなく輪郭が見えてきます。

特に拍子感は演奏するときのリズムやノリの感じ方が変わってくるので、とっても大事です。

画像はベートーヴェンの「エリーゼのために」です。

速度表示はややわかりにくいですが「動きを持つ」ということは音楽を進ませる必要があるということが読み取れます。

調性を長調か短調か判断する方法は別の機会にご紹介しますね!

STEP:3 “一番弱いところ”と“一番強いところ”を見てみよう

次に探してほしいのは、ff(フォルティッシモ)やpp(ピアニッシモ)などの強弱記号です。

楽譜の中で「ここは最大限に盛り上げる場所」「ここは静かに落ち着いて弾く場所」を見ておくと、曲全体のストーリーも流れがつかみやすくなります。

「最初は静かだけど、途中で急にffが来るぞ!」とわかれば、練習でも心の準備ができますよね。

強弱の山と谷を把握しておくことで、全体的にどのくらいの音量で演奏するかを見極めるだけではなく、表現の方向性が見えてきます。

参考画像にはブルグミュラーの25の練習曲から「アラベスク」です。1ページの曲ですが、一番弱いのはp、強いのはfだとわかりますね。

STEP:4 手の大きさに合わないところはない?

曲の輪郭や全体像が把握できたら、もう少し細かく譜面を見ていきましょう。

ここでチェックしてほしいポイントは「オクターブ以上ある場所」です。

1オクターブ以上の跳躍があるメロディーや和音が出てくる部分は、自分の手の大きさで無理なく演奏できるかを確認しましょう。

特に手が小さい方や、リストやラフマニノフなど大きな音型が多い曲では要注意です。

「届かない=弾けない」ではなく、音を分散させてアルペジオにしたり、和音の一部の音を省くなどの工夫が大切。

自分の手にフィットした譜読みをしていくことが、演奏の安定にもつながります。

参考画像はショパンの「ノクターン ハ短調 遺作」です。

よく見ると左手の最低音と最高音が1オクターブ以上あります。

こういったケースは音を分散させたり省くことができないので、記載されている指遣いで弾いてみて、難しければ自分が無理なく弾けるように変更するなどが必要ですね。

STEP:5 曲を“かたまり”に分けてみよう!

最後のステップは、曲の構造を把握して分けてみましょう。

例えば:

・前半・中間部・後半の3部構成

・A-B-A’のような繰り返し形式

・明らかな転調や曲の雰囲気の違いで分ける

など

パートを区切ることで、曲のストーリー構成を把握するだけではなく、練習にも役立ちます。

1曲まるごとを一気に譜読みしようとするのではなく、パートごとに区切るだけで

「今日はAパートだけやろう」

「来週は中間部を」

というように、練習にもとても役立ちます。

参考画像はシューマンの子供の情景より「トロイメライ」です。

こちらも1ページの曲ですが、例に挙げたA-B-A'の繰り返し形式で構成された楽曲のひとつです。

STEP:6 【まとめ】譜読みは“読んでから弾く”がコツ!

「譜読み=音取り」じゃない!

譜読みは、まず楽譜の中身を読む・見ることで、曲を予測することから始まります。

この5ステップを取り入れることで、「なんとなく弾いてたら全然違った…」「譜読みが終わる気がしない…」

「最初だけ弾けるのにどんどん弾けなくなる」ということが減ってきます。

効率よく・表現力豊かに練習が進められるように頑張りましょう!

コメント0件